L’importance du prototypage dans les projets IA

Les LLM grand public comme ChatGPT, Claude ou Gemini sont conçus pour des usages génériques. Et même s’ils sont impressionnants, ils atteignent vite leurs limites face à des besoins métiers spécifiques, souvent complexes et fortement contextualisés.

C’est là que le développement sur mesure prend tout son sens : il permet d’adapter la technologie à la réalité du terrain, à des cas d’usage concrets et à des données propres à chaque organisation.

1. Quand faire un prototype sur mesure ?

Nous avons accompagné des besoins dans des secteurs variés : analyse de documents industriels, conseil stratégique fondé sur l’analyse de données à grande échelle, automatisation d’audits ou encore optimisation de processus métiers.

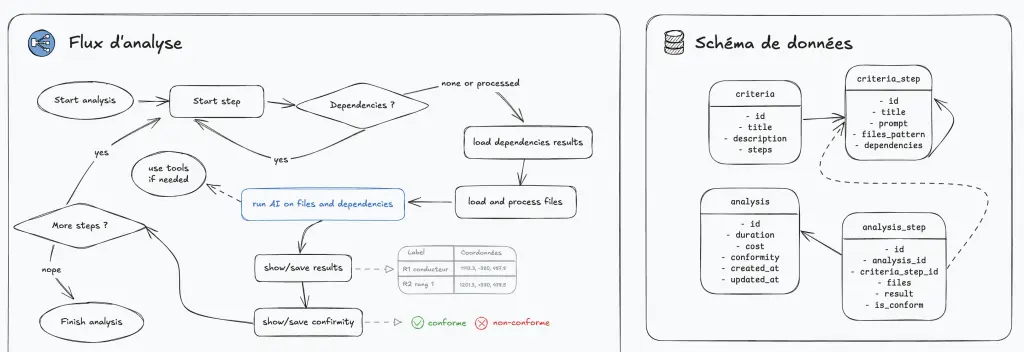

La plupart de ces projets combinent des documents très hétérogènes, une logique métier complexe et des contraintes réglementaires strictes. Pour y répondre, il est nécessaire de concevoir une architecture spécifique, capable de gérer cette diversité tout en restant fiable et évolutive.

Selon nous, le meilleur moyen de réduire les risques et d’obtenir une estimation fiable du ROI est de développer rapidement un prototype réaliste, construit sur de vraies données, en une à deux semaines en général.

Dans cet article, je vous partage les étapes clés que nous suivons pour réussir cette phase de prototypage et maximiser les chances de succès d’un projet.

2. Comprendre le métier avant tout

Nous sommes des experts en développement et en IA, pas des experts de votre métier. C’est pourquoi la première étape est toujours d’échanger avec les équipes terrain.

Notre objectif : traduire les raisonnements métier en règles compréhensibles par la machine. Cela peut impliquer des prompts intelligents, mais aussi des algorithmes déterministes lorsque c’est pertinent.

Cette phase est avant tout collaborative : on challenge, on explore, on reformule… jusqu’à bien cerner la logique métier et les vrais irritants du quotidien.

3. Établir un périmètre clair et stratégique

Un MVP (Minimal Viable Product) doit rester ciblé. Le but : valider une idée, pas reconstruire un produit complet.

On cherche donc à identifier :

- une tâche simple pour l’IA mais pénible pour les humains

- un cas d’usage à fort ROI

- ou une fonction facilement généralisable à d’autres cas

On priorise la valeur et réduit les risques.

4. Travailler avec de vraies données

Pas de tests crédibles sans vraies données.

Mais attention : l’objectif ici n’est pas d’avoir des gigas de data, mais un échantillon représentatif.

On sélectionne :

- des cas qui fonctionnent

- des cas qui échouent

- une diversité suffisante pour révéler les limites de la solution

L’approche est qualitative avant tout. On cherche à comprendre les comportements, pas à faire des moyennes sur des milliers de lignes.

5. Produire des projections chiffrées concrètes

Dès cette phase, on met en place des indicateurs clairs :

- Taux de fiabilité

- Temps d’exécution

- Coût estimé à l’échelle

- Impact métier mesurable

Cela permet de valider la faisabilité opérationnelle, d’ajuster les ambitions… et de convaincre les parties prenantes avec du concret.

6. Anticiper l’architecture cible

Même si le MVP reste une phase exploratoire, il permet déjà de poser les fondations de l’architecture cible. Les enseignements tirés des premiers tests aident à anticiper les besoins techniques futurs : intégration, scalabilité, performance, sécurité, afin d’esquisser une architecture plus générale et scalable.

Un enjeu de plus en plus fréquent consiste à trouver le bon équilibre entre simplicité d’usage et extensibilité.

La solution doit être suffisamment claire et intuitive pour favoriser l’adoption, mais aussi flexible et personnalisable pour s’adapter aux différentes problématiques à venir.

Un bon MVP n’est pas un prototype jetable : c’est une étape structurante qui prépare concrètement l’industrialisation.

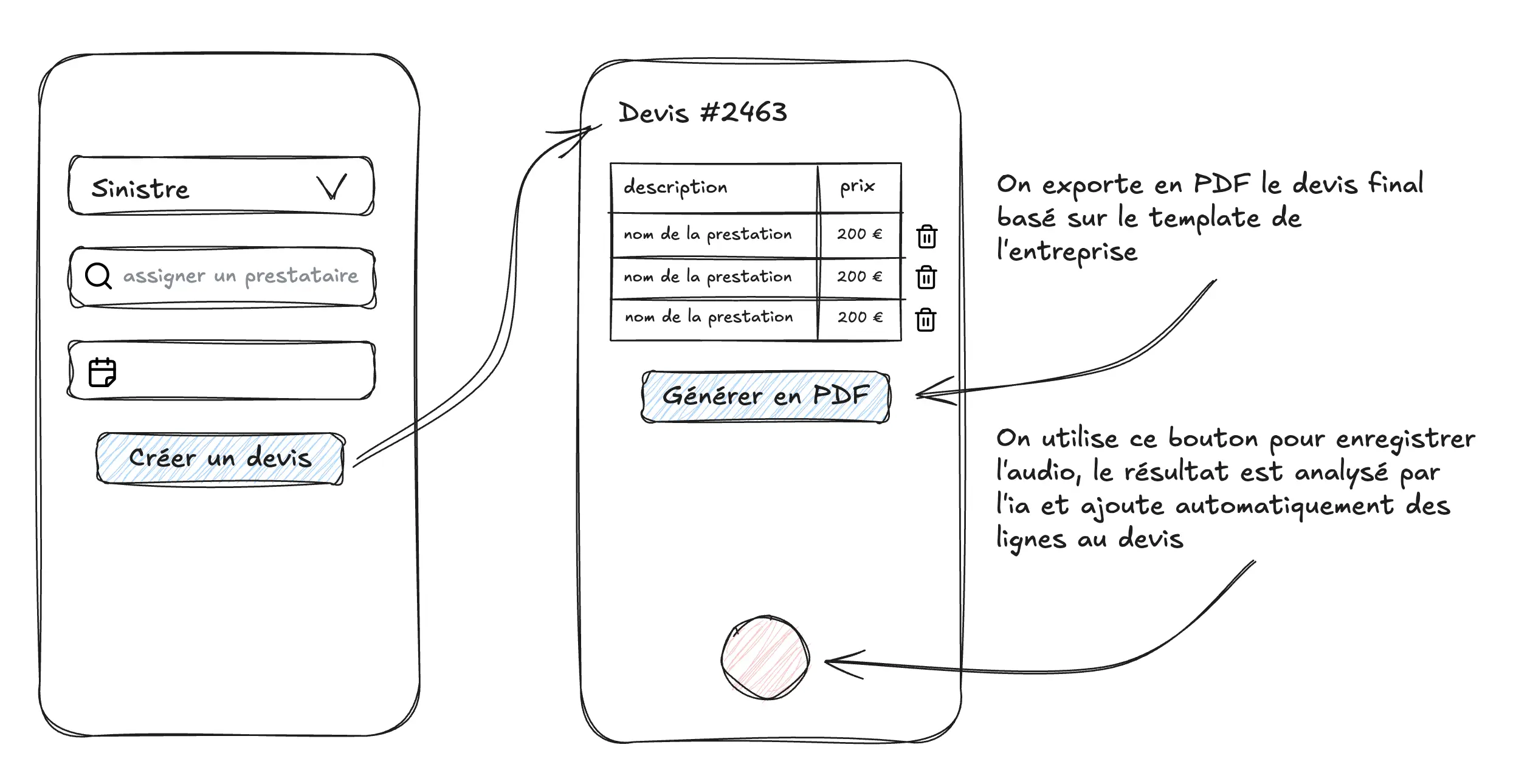

7. Co-construire l’UX avec les métiers

Une fois la solution technique validée, les chiffres rassurants, et l’architecture esquissée, il reste un point crucial : l’expérience utilisateur.

On travaille main dans la main avec les équipes pour :

- fluidifier les interactions

- limiter les frictions pour accélérer l’adoption

- faire en sorte que l’outil s’intègre naturellement dans le quotidien

L’IA ne doit pas être un obstacle. Elle doit s’effacer derrière l’usage.

8. Passer du prototypage à l’industrialisation

Une fois le MVP validé, on entre dans une nouvelle phase : le passage à l’échelle.

On garde les enseignements, on consolide ce qui a marché, et on structure une solution :

- robuste et sécurisée

- maintenable dans le temps

- intégrée à votre environnement existant